|

|

|

| |

| |

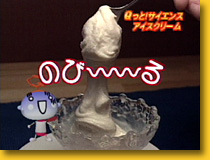

そよかぜでも空高く舞い、トンビが鳥と間違えて攻撃してくる。

これまでの『凧』とはぜんぜんちがう飛びかたをする『バイオカイト』について紹介するよ!

-Qっとくんが理解したこと- |

|

| |

| (1) |

『和凧(わだこ)』などの場合、風に『押される』ことで浮き上がる。

だから、これまでの『たこあげ』は、強い風が吹く、冬の遊びだった。

ところが、『バイオカイト』の場合は、飛行機やグライダーと同じしくみで浮き上がるので、弱い風でもまるで鳥のようにまいあがるのだ。 |

| (2) |

強い風が吹くところで遊ぶ『和凧』は、こわれにくいように丈夫に作られている。

『バイオカイト』は軽い材料を使っているのだが、実は強い風が吹いてもこわれないような『しかけ』がある。翼(つばさ)にあたる部分に『バネ』のしくみを持たせることで、『はばたいて』力を逃がすようになっているのだ。

こうしたことによって、糸も『ミシン糸』や『つり糸』のような細いものが使えるようになっている。 |

| (3) |

生き物のような形をしていることから『バイオカイト』と名づけられているが、要するに『左右対称(さゆうたいしょう)』で、飛行機のように『主翼(しゅよく)』と『尾翼(びよく)』があれば、ちゃんとまいあがるのだ。 |

|

|

| |

-プラスあるふぁ- |

|

| |

|

『バイオカイト』は、完成品ではなく『キット』として売られており、自分で組み立てるようになっている。組み立てながら『飛ぶための構造』を学ぶことができるので、理科教材としても薦められるのだ。 |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

伊藤利朗(バイオカイト開発者)

森久エンジニアリング

http://www.biokite.com/ |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

5/25(土)

|

9:45~10:00

|

| |

テレビ和歌山(WTV) |

6/1(土) |

18:45~19:00

|

| |

びわ湖放送(BBC) |

6/1(土) |

18:45~19:00

|

| |

奈良テレビ(TVN) |

6/1(土) |

17:00~17:15

|

| |

福井テレビ(FTB) |

6/3(月) |

16:00~ 16:15

|

|

| |

|

|